Ein Autobahn-Zubringer an der Tarpenbek

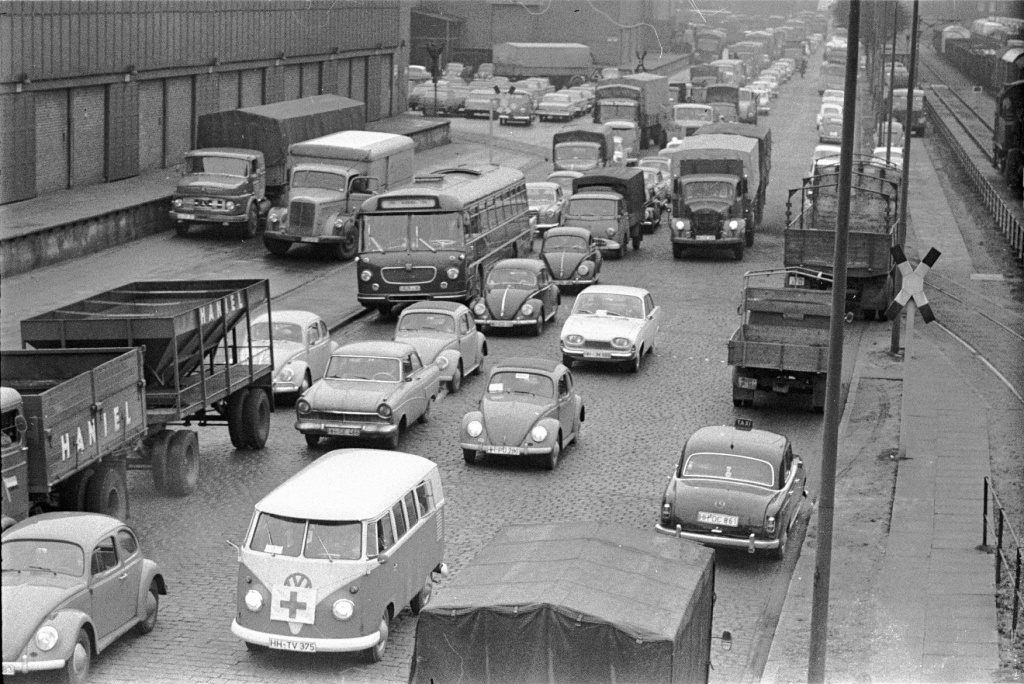

Anfang der 1950er-Jahre, wenige Jahre nach dem Krieg dachten die Hamburger Stadtplaner darüber nach, wie sie den Wiederaufbau ihrer zerbombten Stadt zukunftsgerecht gestalten sollten. Es ging vor allem auch um den Autoverkehr, der schon seit den frühen Nachkriegsjahren unaufhaltsam zunahm. 1950 waren in Hamburg ca. 23.000 Pkw angemeldet, 1960 sollten es schon über 175.000 und 1970 über 430.000 Autos sein.

Da Hamburg mit seinem Hafen ein wichtiger Warenumschlagplatz war, musste nicht nur an den innerstädtischen Verkehr, sondern auch an den Fernverkehr gedacht werden. Hamburg sollte aus diesem Grund zur autogerechten Stadt umgebaut werden, mit breiten Durchgangsstraßen. Ab 1956 wurden alte Pläne einer großen OS-West-Tangentialstraße realisiert. In vier Bauabschnitten entstand in der Innenstadt auf Trümmerfeldern und dem zugeschütteten Gröninger Fleet auf zwei Kilometern Länge mit einer Breite von 36 Metern die Ost-West-Straße, heute Ludwig-Ehrhardt-Straße bzw. Willy-Brand-Straße.

Als weitere Baumaßnahmen wurde die Lombardsbrücke verbreitert und von 1963 bis 1968 der Wallringtunnel gebaut. Oberbaudirektor Prof. Otto Sill und seine Stadtplaner hatten auch noch die Absicht, breite Hochstraßen auf Stelzen durch die Innenstadt zu führen, zum Beispiel von der Lombardsbrücke bis zum Millerntor, doch Bürgermeister Max Brauer fand diese Idee scheußlich und legte sein Veto ein.

Mit Blick auf den Nord-Süd-Fernverkehr waren ursprünglich zwei Autobahnen am Rande des Hamburger Stadtgebietes geplant, eine sogenannte Westtangente und eine Osttangente. Die Hamburger Innenstadt sollte mittels mehrspuriger Ausfallstraßen mit den beiden geplanten Autobahn-Tangenten verbunden werden. Schon ab Ende der 1950er gab es auch Pläne für ein richtiges Autobahnnetz auf dem Hamburger Stadtgebiet. Diese Stadtautobahn sollte insgesamt 135 km lang sein, die Straßen teils in Tunneln unterhalb von Hamburg, teils wieder auf Viadukten oberhalb der Stadt verlaufen.

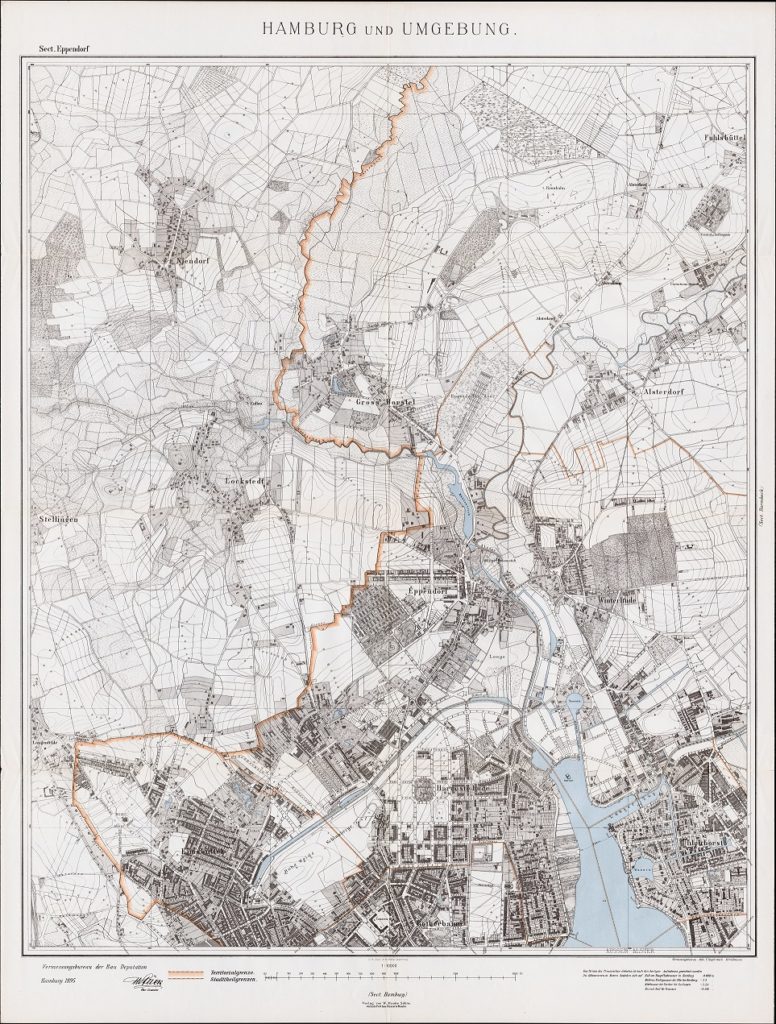

Nach langen Planungen veröffentlichte die Stadt 1971 schließlich einen Flächennutzungsplan mit den konkreten Bauvorhaben für das innerstädtische Schnellstraßennetz. Die Stadtoberen stießen mit ihren Plänen aber bei der Bevölkerung in den betroffenen Stadtteilen auf wenig Gegenliebe. Das galt auch für Groß Borstel. Auch dieser Stadtteil sollte nämlich in den Genuss einer Schnellstraße kommen, einen Zubringer für die im Bau befindliche Westtangente, die heutige Autobahn A7. Als geeignete Baufläche hatten die Stadtplaner unter anderem das Gelände des Tarpenbekwanderwegs mit den angrenzenden Grundstücken auserkoren. Die so genannte „Tarpenbeklinie“ mit vier Fahrstreifen sollte vom Rosenbrook bis zur A7 in Eidelstedt reichen. Natürlich formierte sich in Groß Borstel Widerstand. Neben dem Kommunalverein wandten sich die betroffenen Kleingartenvereine, deren Lauben verschwinden sollten, aber auch die Kirchengemeinde St. Peter mit Eingaben an die Stadt Hamburg. Um wenigstens das Grüngelände zu retten, schlugen die Groß Borsteler Institutionen vor, die geplante Schnellstraße wenigstens auf das Gelände der Güterumgehungsstraße zu verlegen. Aber die Stadt Hamburg hielt an ihren ursprünglichen Plänen fest.

In anderen Stadtteilen waren die Pläne der Stadtplaner nicht minder einschneidend und der Widerstand der Bürger dort ebenfalls stark. In Eppendorf beispielsweise wollte die Stadt für den Bau einer Alster-Halbring-Autobahn eine neue Fläche schaffen, indem sie den Isebekkanal zuschüttete. Die Anwohner gründeten eine Interessengemeinschaft Isebek und organisierten Bürgerproteste gegen dieses Vorhaben. Die Vertreter der Stadt ließen sich nun immerhin auf Diskussionen mit den Bürgern ein. Im Februar 1973 warb Oberbaudirektor Müller-Ibold bei einer Bürgerversammlung in der Eppendorfer Matthäuskirche für die Pläne der Stadt, konnte die anwesenden Bürger aber nicht überzeugen. Angesichts des massiven Protests begannen nun aber auch einige Vertreter der Politik zu zweifeln, ob der massive Ausbau der Straßen zugunsten des Autoverkehrs der richtige Weg sei. Schließlich forderte die Bezirksversammlung Hamburg-Nord den Erhalt des Grüngürtels an der Tarpenbek als Schutz für die Bewohner gegen die Lärmemission des Gewerbegebiets Nedderfeld und des damaligen Güterbahnhofs Lokstedt. Im Dezember nahm die Stadt Hamburg vom Projekt einer umfangreichen Hamburger Stadtautobahn nun doch Abschied. Ausschlaggebend für diesen Beschluss waren aber wohl weniger die Bürgerproteste, sondern ein anderes Ereignis. Die „Ölkrise“ hatte begonnen und Zweifel am Fortbewegungsmittel Auto entfacht. Der Bau der Osttangente, mitten durch Hamburg hindurch am Flughafen vorbei, war noch bis 1982 in der Diskussion, wurde dann aber auch ad acta gelegt.

Auch ohne Schnellstraße bahnt sich der Autoverkehr durch Groß Borstel hindurch seinen Weg von der Innenstadt zu den Autobahnen im Nordwesten, langsamer als damals geplant, aber mitten durch den Ort hindurch. Schon 1989 hatte der Hamburger Senat eigentlich beschlossen, „geeignete verkehrslenkende, verkehrsberuhigende und bauliche Maßnahmen aufzuzeigen, mit denen weiterer Durchgangsverkehr durch die Groß Borsteler Straßen zukünftig verhindert wird.“ Zu diesem Zweck sollte die Straße Nedderfeld vierspurig ausgebaut werden. Doch dieser Beschluss wurde nie umgesetzt. 2011 gab es im Zusammenhang mit dem Umbau des Bauhaus-Einkaufscenters eine Erweiterung, die aber nur von der Kollaustraße bis zum Kellerbleek führte. Der Rest des Nedderfeldes wurde nur auf drei Spuren erweitert, mit der mittleren Spur als Niemandsland oder gelegentlicher Abbiegespur.

Inzwischen hat sich der Zeitgeist auch völlig geändert. Das Fahrrad ist neben dem ÖPNV das präferierte innerstädtische Fortbewegungsmittel. Wer mit dem Fahrrad von Lokstedt oder Groß Borstel nach Eppendorf fahren will, spürt davon aber nichts. Am Nedderfeld gibt es gar keinen Fahrradweg. Hier ist Fahrradfahren ein Selbstmordprojekt. Der Fahrradweg an der Borsteler Chaussee ist schlecht und führt durch Haltestellen hindurch. Es bleibt noch der schmale Wanderweg an der Tarpenbek. Einige E-Bike-Fahrer haben ihn nun doch zu einer Schnellstraße gemacht.

André Schulz